讲述|“精忠报国,是我一生的目标”

时间:2023-10-07 来源:新闻网 人浏览 -

2019年4月30日,北京,人民大会堂,“爱国主义是我们民族精神的核心,是中华民族团结奋斗、自强不息的精神纽带。”习近平总书记在纪念五四运动100周年大会上的讲话掷地有声,给广大党员群众上了一堂生动的爱国“公开课”。

爱国,是人世间最深层、最持久的情感。习近平总书记四五岁时,母亲给他讲精忠报国、岳母刺字的故事。总书记后来回忆道:“我说‘刺字不疼啊?’妈妈说,虽然疼,但岳飞会始终铭记在心。我记到现在。精忠报国,是我一生的目标。”

中国共产党是爱国主义精神最坚定的弘扬者和实践者,习近平总书记在不同的场合、以不同的方式讲述着爱国“公开课”,将“精忠报国”四个字化作为国为民的生动实践。

“我立下为祖国、为人民奉献自己的信念”

今年9月24日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在浙江考察结束返京途中,来到山东省枣庄市考察。这是习近平在位于峄城区的冠世榴园石榴种植园了解石榴产业发展情况。新华社记者 燕雁 摄

爱国报国的种子埋在心里,在合适的时机破土发芽。

1969年初,不满16岁的习近平离开北京,到陕北农村生活劳作7年。种地、拉煤、打坝、挑粪,在梁家河的岁月,这位乡亲们眼中“吃苦耐劳的好后生”,什么活儿都干过,啥苦都吃过。担任梁家河村支书,他带领村民修了陕西第一座沼气池,打了灌溉井,办了铁业社、缝纫社……

这位“黄土地的儿子”将对人民的赤子之情铭刻心间。22岁离开黄土地时,习近平同志已经有了坚定的人生目标——“要为人民做实事”。

在河北正定工作期间,习近平同志袒露心声:“只想着过舒适的生活,是平庸的追求。我是准备入‘苦海’的”。

在福建福州担任市委书记时,习近平同志写下“为官一任,造福一方,遂了平生意”的词句直抒胸臆……

2001年春节前夕,习近平同志的母亲给他打电话,得知他春节忙于公务无法回家团聚,母亲说:“只要你把工作做好了,就是对爸爸妈妈最大的孝心。”

从黄土地中走来,从陕北一个小村庄的村支书到泱泱大国最高领导人、亿万人民衷心爱戴的领袖,兢兢业业、夙夜在公,成为习近平总书记的工作常态。

在好家风中成长,从人民中走来,习近平总书记始终把人民放在心中最高位置。何为精忠报国,何为家国情怀,总书记作出了最好的示范。

“我愿意做到一个‘无我’的状态,为中国的发展奉献自己”

愿得此身长报国。爱国,是一种无悔奉献,是一种无畏担当,是一种倾情付出。

讲奉献,习近平总书记说:“党和人民需要我们献身的时候,我们都要毫不犹豫挺身而出,把个人生死置之度外。我们都做不到,让谁去做?”

讲担当,习近平总书记说,“民之所忧,我必念之;民之所盼,我必行之”“人民的信任,是我前进的最大动力,也是我肩上沉甸甸的责任。”

看行动,习近平总书记把自己称为“人民的勤务员”,践行“人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标”,庄严承诺“不断把人民对美好生活的向往变为现实”。

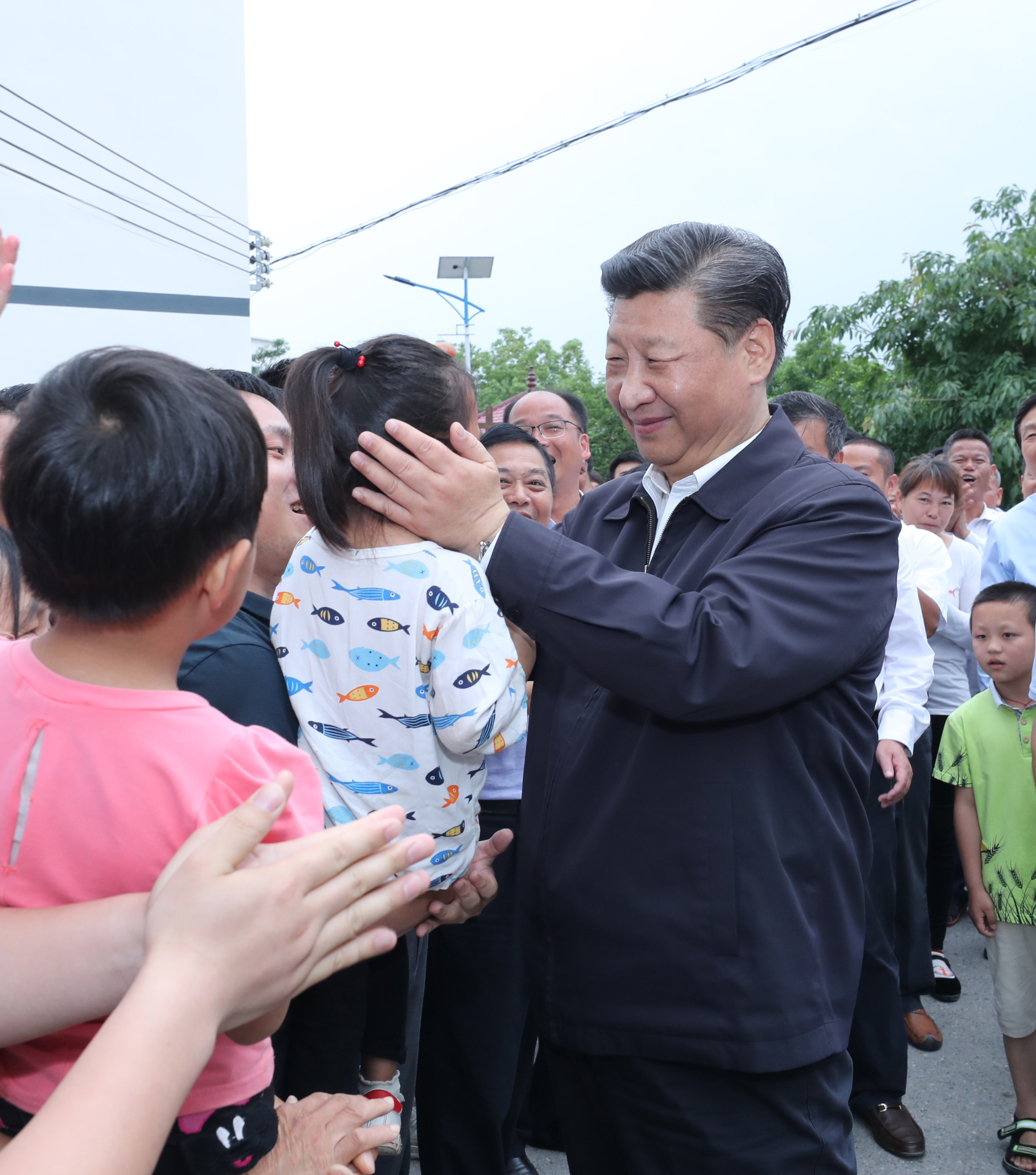

2019年5月20日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平深入赣南老区考察调研。这是习近平来到赣州市于都县梓山镇潭头村亲切看望老区群众。新华社记者 鞠鹏 摄

“中国人历来讲求精忠报国。”担任党的总书记以来,习近平总书记在每年春节到来之际都和人民群众在一起:冒着零下30多摄氏度的严寒去边境小镇看望困难职工;也为乡亲们送上他自己出钱采办的年货;和群众一起打糍粑;为老街坊的房门贴“福”字;关心农民粮食够不够吃、看病有没有保障、孩子能不能上学……“这么大一个国家,责任非常重、工作非常艰巨。我将无我,不负人民。我愿意做到一个‘无我’的状态,为中国的发展奉献自己。”

上一篇:新时代新征程新伟业·习近平总书记关切事丨融入亚运的浙江故事

下一篇:没有了